1.文房具としての蓄音機

私たちは音響テクノロジーを、音楽以外の目的のためにも用いる。電話、留守電、ラジオ、テレビ、映画、ヴォイス・レコーダー、自動販売機や切符売り場での案内音声、信号機の音声、等々。私たちは、決して、音楽のためだけに音響テクノロジーを用いるわけではない。音響テクノロジーは「音声」を扱うテクノロジーで、音楽は「全ての音声」ではない以上、それは当然のことだ。

しかし音響テクノロジーが、そもそも「記録したものを音声として復元すること」を念頭に置いていなかったことは、少しばかり驚きではないだろか。つまり、

1.音響記録複製テクノロジーは、そもそもは音声を視覚的図形として記録するテクノロジーとして登場した。

2.そしてまた音響記録複製テクノロジーは、ある種の文房具としても受容されていた。

音響記録複製テクノロジーは、(記録したものを音声として復元できるようになった後もしばらくは)音声を(「音声そのもの」ではなく)「文字」のように書き留めて記録するテクノロジーとして、ある種の文房具として(も)受容された。(音響メディアと「書記」との関連については、Gitelman1999, Gitelman2003が示唆に富む。)

事例1

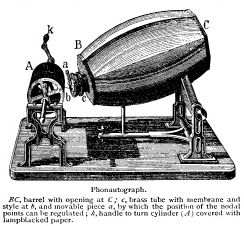

音響記録複製テクノロジーの「起源」は、1857年(に特許申請された)スコットの「フォノトグラフ」だ。これは、空気振動を視覚的な図形に記録する装置で、いわば地震計のような装置だ。フォノトグラフが記録した図形を視覚的に研究することで、音声の科学研究に貢献することが想定されていた。つまりフォノトグラフはある種の実験器具だったわけだ。しかし(あるいは、だからこそ)これは、その図形記録を音声として復元するメカニズムは持っていなかった。フォノトグラフは(直接的な影響関係はあまり無いようだが)、後の19世紀後半の音響テクノロジーの「起源」である。音響記録複製テクノロジーは、そもそもは音声を視覚的図形として記録するテクノロジーとして登場したわけだ。

事例2

また、音声記録を音声として復元する機能を初めて実現した(それゆえ、常識的には「レコードの発明者」とされる)エジソンの「フォノグラフ」も、発明当初は、音楽のため(だけ)に使われる道具とは考えられていなかった。フォノグラフを発明した翌年、エジソンは、フォノグラフを商品として売り出すために10個の利用法を考えているが(エジソン1878、細川1990、ジェラット1981など)、それらは基本的には、(速記者やタイピストの代わりとなる)口述記録機械(口述の記録と再生)としての用途だった。

フォノグラフの用途:10項目

以下は、エジソンが考えた、フォノグラフが人類に益する10項目である。確かに音楽の再生機としての用途も念頭に置かれているが、口述の記録と再生がほとんどだと言えよう。

1. 手紙の筆記とあらゆる種類の速記の代替手段

2. 目の不自由な人のための音の本

3. 話し方の教授装置

4. 音楽の再生機

5. 家族の思い出や遺言の記録

6. 玩具

7. 時報

8. 様々な言語の保存装置

9. 教師の説明を再生させる教育機器

10. 電話での会話の録音機

元のエジソンの記事は1878年の『ノース・アメリカン・レビュー』に掲載された「フォノグラフとその未来」というタイトルの記事(エジソン1878)(月尾・浜野・武邑2001:81-88)。

事例3

文房具としての蓄音機は、20世紀以降もしばらく続いていた。オフィスで使われる仕事道具として、速記者を助けるための事務用器具としてフォノグラフを宣伝する広告映画が、1910年にもまだ作られていた。このYou Tubeの映像は、エジソン社の広告映画として有名ななものである。あるオフィスで、そこで働いている人々がうんざりして疲れている様子が描かれる。どうやら、タイピスト/速記者への指示が口頭だけではうまく伝わらずうまく書類が作成できないので、5時を過ぎても仕事が終わらないらしい。そこにエジソン社の営業マンがやって来る。エジソン社のフォノグラフを使えば簡単に口頭で指示を録音できる。また、タイピスト/速記者に録音済みシリンダーを渡しておけば、彼女は、こちらを煩わせずにシリンダーを何度も聞き直して正確かつ迅速に文字起こしができるし、彼女もそのほうが仕事を進めやすいだろう。つまりはエジソン社のフォノグラフを使えば、社員全員が仕事を能率的に速く終えられてみんな幸せになる、という広告だ。

20世紀には既にフォノグラフは音楽のためのメディアとして受容され始めていた。しかし他方では、音響記録複製テクノロジーは、声を書き留めて文字に直す「速記者」のような存在としても理解されたのだろう。フォノグラフは、「自動速記者」(とでも言うべき機械)として、「文字」のように書き留めて記録するテクノロジーとしても理解されたのだ。

事例4:『ドラキュラ』の事例

あるいは、文房具としての蓄音機が登場する事例として、ブラム・ストーカーの『吸血鬼ドラキュラ』(1897)をあげておきたい。小説『ドラキュラ』は、全編が登場人物の誰かの日記や手紙で構成されており、登場人物の一人であるイギリスの精神科医ジャック・セワードは、蝋管型蓄音機を文房具として常用しており、自分の日記を吹き込んでいる。その蝋管型蓄音機に吹き込まれた日記をこの小説のヒロインであるミナ・ハーカーがタイプ文書に打ち直したものが、この小説の一部となっている。

文房具としての蓄音機の機能を重視して小説『ドラキュラ』を解釈しているのが、武藤浩史『「『ドラキュラ』からブンガク』(武藤2006)である。武藤2006は、この小説における「蓄音機」の意味を、過剰に、生産的に、そして魅力的に、解釈したものである。武藤2006に従えば、「蓄音機」はいわば真実を記録する文房具なのだと言えるかもしれない。

武藤が重視するのは、1.「最初に蓄音機に吹き込んだ日記」を「タイプ文書に打ち直したもの」が小説の一部となっていること 2.小説の最後に、全てが終わって7年後にジョナサン・ハーカーが書いた「付記」の内容 である。そこには次のように書かれている。

「…私は長いこと金庫にしまっておいた当時の文書を、そのとき久しぶりで取り出して見た。読み返してみて驚いたことは、記録が構成されているこれだけの山のような材料の中に、これこそがだた一つの真正な記録だというものがないことであった。あとのほうのミナとセワードと私のノート・ブックと、ヴァン・ヘルシングの覚書を除いて、あとはタイプで打ったものばかりである。…」

つまり、タイプ文書は「真正な記録」ではないという言葉が、最後の最後に述べられているのである。言い換えれば、小説『ドラキュラ』は、最後の最後に、タイプ文書よりも音声情報こそが真正だという主張がなされる小説であり(33-35)、それゆえ、ミナが蓄音機の日記をタイプライターで文字起こしするのも、蝋管に録音された「秘密」を隠蔽しようとする行為として解釈されるのである(30-33)。そこで隠蔽されていると解釈(推理)されるのは、例えば、ブラム・ストーカーが私淑していたオスカー・ワイルドを擁護しようとする同性愛的傾向であったり、アイルランド人であるブラム・ストーカーによるイギリス批判である。

今、これらの解釈の是非を問う準備はない。ただ、「(蓄音機に記録された)音声」が特権視されていることを確認しておきたい。武藤は、小説『ドラキュラ』では「(蓄音機に記録された)声」の特権視は、(視覚文化としての)近代批判(あるいは近代の対抗文化としての聴覚文化構築)という意図がある(35-40)と解釈している。文房具としての蓄音機は、「真実」や「秘密」を記録するものだったのかもしれないのだ。

(この映像の中ほどで、文房具としての蓄音機が見えます。)

2.文房具としての蓄音機の消滅と復活

武藤2006:31によれば、蓄音機が音楽鑑賞用機械として家庭に普及し始めたきっかけは、小説『ドラキュラ』出版の翌1898年にW.B.オーウェン(UKグラモフォン社長)がロンドンの新聞に大広告を打って衝撃を与えたこと、である。つまり小説『ドラキュラ』執筆時は蓄音機普及前夜だったわけだ。

もう少し詳しく検討すると、音響記録複製テクノロジーが音楽鑑賞装置としての存在感を持つようになるのは、1880年代後半から1890年代前半にかけてのようだ。80年代後半に、ベルとティンターのグラフォフォン(1885)、それを受けて改良されたエジソンの改良型フォノグラフ(1888)、あるいはベッティーニのマイクロフォノグラフ(1889)が登場し、1887年には発明されていたベルリナーの円盤型グラモフォンがようやく事業化されるのが、1894年である。とはいえ同時に、20世紀以降もなおしばらくは、文房具としての蓄音機が宣伝されていたわけだ。文房具としての蓄音機と音楽メディアとしての蓄音機は、数十年は並存していた、と考えるべきだろう。とはいえこの並存は、遅くとも1929年までには消滅したはずだ。というのも、1929年にはレコード業界の覇権争いに負けてエジソンがレコード業界から撤退し、個人でも録音できるフォノグラフが市場から消滅するからだ。

その後、音響録音テクノロジーが一般大衆の手に戻り、録音済み音楽ソフトを個人が複製したり、『ツイン・ピークス』のクーパー刑事のように自分の声を録音するテクノロジーを、消費者が再び手に入れるまで、磁気テープの登場を待たねばならない。文房具としての蓄音機には、1930-40年代に、およそ20年以上の技術史的ブランクがあるのだ。