1

自分の意のままに音を操りたい。

古今東西、人は様々な機会にそう考えてきたに違いない。たぶん。

声を出して誰かに話しかける、遠くにいる人に呼びかける、何かに驚いて声を出す、一人大声で夜空に叫ぶ、等々。

ほとんどの人間は声を使う生物だから、人は日常的に声を使う。だからといって人は自由自在にどんな声でも出せるわけではない。口や喉の形は決まっているのだから出せる声には制限がある。(何代目の)江戸家猫八でも出せない音はあるし、ヴォイス・パーカッションがある種の「ワザ」なのは、それが、声を使って出すのは難しい種類の音を声を使って出すからだ。「声」は、自由自在に音を扱うための完璧なツールではない。

あるいは人は、音を扱うために「楽器」を使う。声と比べた「楽器の利点」は明確だ。「楽器」は、「声」では出せない音域の音や「声」では不可能な音響変化(リズムや音高変化)を作ることができる道具だ。楽器は、声では出せない高い/低い音を出せるし、声では不可能な音の急激な変化や速いパッセージを演奏することができる。とはいえ勿論、「楽器」では出せないが「声」なら出せる種類の「音」もたくさんある。楽器も声も人間が音を使うためのツールだけど、万能じゃない。

あるいは人は、意のままに音を操るためのツールとして「楽譜」を発明した。人は、音を視覚的な記号に変換して「書くこと」で、音を意のままに操ろうとするようになった。西洋芸術音楽に限定されるかもしれないけれど、人は、音を視覚化して記号に変換することで、音響操作能力を拡大しようとした。そう考えてみよう。

あるいは「音を意のままに操ること」とは「音を手にとるように自由自在に操ること」だと考えてみよう。

音を「手にとるように」すること。

音を「手にとるように」すること。と聞いて、中川の頭に瞬時に浮かぶのは、「コエカタマリン」と『はじめ人間ギャートルズ』の「叫び声」だ。のび太が「ワ」の字が大好きなのは「ワ」の字は遠くに飛んでいく時に乗りやすいからだし、『はじめ人間ギャートルズ』では、とうちゃんの叫び声は石になって遠くにいるマンモスを倒せたけれどゴンの声は弱かったので倒せなかった(というお話があったような気がするけれどあまり良く覚えていない)。どちらにしろ、発せられた声は物質化することで手で扱えるものになった。「音を物質化して物質化した音を操ること」で「音を手に取るように自由自在に操ること」は可能になるのだ。とはいえ現実に「音を操作するために音を立体的に物質化する」という試みがあったのか、あるいは今日ではあるのかどうか、知らない。たぶんなかったし今でもないと思う。今日のテクノロジーを用いたヴァーチャル・リアリティの中でなら可能な気はするが、実用化された事例は知らない。

そもそも「頭の中で自由自在に音を思い描くこと」なんか不可能で、人は何かの「道具」を使わなければ音を「想像=創造」することは不可能だ。(「思考を言語という道具を使って表現する」のではなく、「言語を使うことで初めて思考できる」ように。)なので、人は、音を操作するためには何かの道具を使う必要があった。

2

そのための手段の一つとして、(「音を物質化する」のではないにしても)「音を視覚的な対象物とすること」をあげることができる。これは、音を視覚的な記号に変換しようとする「楽譜」とは違う場所で、18-19世紀の「音の視覚化と対象化」を志向していたパラダイムの中で夢見られていたことだった。そしてこのパラダイムこそが、19世紀以降の新しい音響テクノロジーを生み出したものだった。

「音の視覚化と対象化」というコンテクストとはどのようなものか?これについては、Sterne2003が詳しい。

スターンによれば、18-19世紀にかけて耳医学・生理学・音響学といった領域でパラダイム変化が生じた。そこでは、耳や「聴覚」や音が、視覚的に知覚されて操作される対象となった。つまり、耳の諸機関の部分構造やメカニズムが理解されて医療の対象となり、聴覚神経を通じた音響の伝達と知覚のメカニズムが研究されるようになり、音響の大きさや長さや「波形」が(例えば、板の上に置かれた砂を音響振動が一定の図形-クラドニ図形-へと変換することを通じて)視覚的な記号へと変換されることで、音響の物理的性質が研究されるようになったのだ。

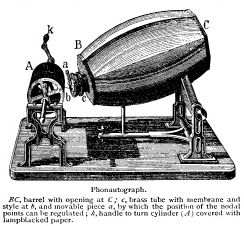

例えば、1850年代にレオン・スコットが考案したフォノトグラフ。

例えば、1850年代にレオン・スコットが考案したフォノトグラフ。これは、ラッパ(フォノグラフで言えば送話口にあたる部分)に取り付けられた振動膜が空気振動としての音を捉え、膜に取り付けられた針(豚の剛毛)が、その振動膜の振動を、油煙紙(あるいは円筒に塗られた油煙)に波形として記録する機械だった。つまり音声を波形として油煙紙に記録する地震計のような装置であり、音(空気振動)を視覚的な図形へと変換して音響を科学的に計測するための道具として考案されたものだ。このフォノトグラフは、ほとんどの音響メディア史では、1877年にエジソンが発明したフォノグラフと直接的な関係はないが先駆的な、しかしまだ再生メカニズムを持っていない機械として、「音の記録装置の源流」(岡1986:14)として位置づけられる(他にChanan 1995: 23: 早坂1989;Welch and Burt 1994: 6など)。とはいえ、「音の視覚化と対象化」というコンテクストの中では、フォノトグラフは(「新しいパラダイムの起源」となると同時に)「音の視覚化と対象化というコンテクストの帰結」として位置づけられるものだ。

「音の視覚化と対象化」というコンテクストこそが、1877年のエジソン以降の音響記録複製テクノロジー(音響を視覚的な記号に変換してその変換された記号を音響として復元するテクノロジー)を生み出した。この後も、音を直接的操作しようとする欲望は、この「音の視覚化と対象化」への志向と絡み合いながら展開していくことになる。またポストを改めてまとめておきたい。

(このブログは、企画中の音響メディアに関する共著の一部の下書きに使うつもりで書いています。なので問題意識や構成が十分慣れていなかったり、細かな事項のチェックが不十分なままのものもありますが、まずは、ざっくりと共著の構想を固めるために、書ける部分を書いています。なので、何か間違いがあったり、書いていない部分に何かご意見やご感想がありましたら、是非ともお知らせください。できるだけ早い段階で「完成版」を投稿したいと思ってます。)

0 件のコメント:

コメントを投稿